발해 부여성(扶餘城) 서남쪽에 철령이 있었다. - 철령위(鐵嶺衞)와 위화도(威化島) 회군, 새로 밝혀지는 위치 3부

카테고리 없음https://earthlin9.tistory.com/57 ☜ 2부로 돌아가기

두 개의 철령위는 서로 가까웠다.

귀덕주(貴德州), 자사를 두었고 하등의 주이다. 요나라 귀덕주(貴德州) 영원군(寧遠軍)으로서, 나라 초에 [영원]군을 폐하고 강등시켜 자사군으로 삼았다. 호수는 2만 8백 96호였다. 2개의 현이 있으니 : 귀덕(貴德) [관청이 성 안에 있다. 범하가 있다.] 봉집(奉集) [요나라의 집주(集州) 회원군 봉집현(奉集縣)이고, 본래는 발해의 옛 현이다. 혼하가 있다.] 貴德州,刺史,下。遼貴德州寧遠軍,國初廢軍,降為刺郡。戶二萬八百九十六。縣二:貴德 [倚。有範河。] 奉集 [遼集州懷遠軍奉集縣,本渤海舊縣。有渾河。]

『金史』 권24 地理上 東京路

요사《遼史》를 살펴보건대, 집주(集州)는 옛 비리군 땅이다. 금(金)의 귀덕주(貴徳州)에 속하였다. 考遼史 集州古陴離郡地 金屬貴德州

『欽定滿洲源流考』 권8 疆域1

당(唐) 시기에 발해가 설치하였다. 금(金)이 폐하였다. 唐時渤海置。金廢。

『中國古今地名大辭典』 '集州'

금(金)은 요(遼) 집주(集州)를 폐하고 봉집현(奉集縣)을 [요(遼)로부터 이어받은] 귀덕주(貴德州)에 편입하였다. 그런데 봉집현은 집주의 유일한 속현이었으므로, 금(金) 귀덕주는 사실상 요(遼) 귀덕주와 집주의 영역을 통합하여 만들어졌다. 따라서 요(遼) 귀덕주와 집주는 서로 인접하였음을 알 수 있다.

발해가 부주를 설치하고, 거란이 이름을 은주(銀州)로 고쳤다. 금(金) 황통3년에 [은(銀)]주를 폐하고 그 땅을 함평부(咸平府)에 소속시켰다. 원(元)이 그대로 따랐다. 명(明) 홍무 26년에 [철령]위(衛)를 설치하였다. 勃海置富州,契丹更名銀州。金皇統三年,州廢,以其地屬咸平府。元因之。明洪武二十六年,置衛。

『讀史方輿紀要』 권37 山東8

상기 《明史》 권41의 기사에 따르면 봉집현(奉集縣)의 터에 옛 철령성이 있었고, 명(明)의 첫 철령위(이하 편의상 <철령위1>로 표기함)는 홍무21년(1388) 철령성에 설치되었으므로 <철령위1>의 위치는 곧 봉집현이다. 유의할 점은 《明史》 권41에 봉집현, 함평부 등 <철령위2>(즉 은주銀州) 주변의 지명들이 그 위치에 대한 설명 등과 더불어 언급되어 있다는 것인데, 앞서 보았듯이 함평부(咸平府, 즉 함주咸州)의 경우 은주로부터 그리 멀지 않은 40리 거리에 있었고, 결국에는 은주가 함평부에 편입되기까지 하였으므로 함평부는 은주에 인접해 있었음을 알 수 있다. 이는 함평부와 함께 언급된 봉집현 역시 은주로부터 멀지 않은 곳이었음을 시사한다. 다시 말해서 <철령위1>과 <철령위2>는 서로 가까웠다.

철령위는 도사성 북쪽 240리에 있다. 옛 철령성이 지금의 철령위 치소 동남쪽 500리에 있어 고려와 경계를 접했다. 홍무21년에 철령위를 그곳에 설치했다가 26년에 지금의 치소로 옮겼다. 즉 요(遼)‧금(金) 시기 은주의 옛 성이다. 鐵嶺衛在遼陽城北二百四十里 古有鐵嶺城在今衛治東南五百里 接高麗界 洪武二十一年置衛於彼 二十六年徙今治 即遼金時嚚州故城

『遼東志』 권1 地理志 沿革 鐵嶺衛

그런데 《遼東志(요동지)》에 따르면 홍무21년(1388) <철령위2> 동남쪽 500리 거리의 옛 철령성에 처음 설치되었던 <철령위1>이 5년 뒤인 홍무26년(1393)에 은주(즉 <철령위2> 위치)로 옮겨졌다고 한다. 즉, <철령위2>는 <철령위1>의 서북쪽 500리에 있었던 것으로 기록되어 있어, 위에 논하였다시피 <철령위1>과 <철령위2>가 서로 가까웠던 지리적 정황에 어긋난다.

어떻게 된 일일까?

우선 '철령위(鐵嶺衛)'란 지명은 '철령(鐵嶺)'이라 불리던 고개 가까이 있었던 철령성(鐵嶺城)에서 연유한 것이 분명한데, <철령위2>가 <철령위1>로부터 무려 500리나 떨어진 곳이라면 정작 철령 고개와는 동떨어져 지리적으로 관련 없었을 뿐더러 <철령위1>과는 군사적 용도 및 설치 목적이 분명 서로 달랐을 터인데, 그와 같이 먼 곳으로 옮겨진 뒤에도 '철령위'라는 명칭이 유지되었다는 기록상의 정황은 상식적으로 이해하기 어렵다.

철령위는 도사성 북쪽 240리에 있다. 옛 철령성이 금위(金衛)의 치소에 있었는데, 동서로 500리를 고려의 경계와 접하였다. 홍무21년(1388)에 [철령]위를 그곳에 설치하였다. [홍무]26년(1393)에 지금의 치소로 옮겼다. 즉 요(遼)‧금(金) 시기 은주(嚚州)의 옛 땅이다. 鐵嶺衞 都司城北二百四十里. 古有鐵嶺城, 在金衞治, 東西五百里接髙麗界. 洪武二十一年置衞於彼. 二十六年, 徙今治, 即遼金時嚚州故地也.

『明一統志』 권25

한편 『遼東志』 권1의 「옛 철령성이 지금의 철령위 치소 동남쪽 500리에 있어 고려와 경계를 접했다」는 기록과 달리 《明一統志》 권25에는 「옛 철령성이 금위(金衞)의 치소에 있었는데, 동서로 500리를 고려의 경계와 접하였다」라고 되어 있다. 이와 같은 불일치는 두 기록들 중 하나는 거짓임을 말해주는데, 필자는 본래의 기록 「[철령성 기준] 동서 500리」가 명(明)‧청(淸)대의 어느 시점에선가 「<철령위2> 동남쪽 500리」로 둔갑한 것이 분명하다고 본다. 이는 물론 본래 今 하북성 보정에 있던 <철령위2>를 今 요녕성 요하 유역으로 옮겨 심어 놓고도 성에 차지 않아, <철령위1>을 어떻게든 한반도 압록강 유역으로 끌어들여 고려의 강역을 더더욱 축소시키려던 명(明)‧청(淸)의 맹랑한 역사 날조 공작의 일환이었음은 더 말할 나위 없다.

<철령위1> 위치 비정

위에 논하였다시피 봉집현(奉集縣)은 본래 요(遼) 집주(集州)의 속현으로서 금(金) 시기에 들어 집주가 폐지되며 귀덕주(貴德州)에 편입되었으므로, 「은주(銀州)의 동남쪽 멀지 않은 곳에 귀덕주가 있었던」 사실을 포함한 지리적 정황들을 종합하여 추론하면 동남 방향으로 요(遼)의 은주, 집주 및 귀덕주가 차례로 상호 인접하여 위치하였음을 어렵지 않게 알 수 있다. 즉, <철령위1>(즉 요(遼) 집주 봉집현)은 <철령위2>(즉 요(遼) 은주)와 요(遼) 귀덕주 사이에 있었다. 다시 말해서 <철령위1>은 今 역현(易縣) 독락향(獨樂鄉)과 今 서수구(徐水區) 수성진(遂城鎮)을 잇는 직선상의 한 구간에서 좌우로 그리 멀리 벗어나지 않는 곳에 있었다.

今 역현(易縣) 독락향(獨樂鄉) 동남 방면 일대의 산지를 유일하게 동서로 관통하는 고개길이 위성 사진에서 관찰된다. 정확히는 今 보정시 역현과 만성구(滿城區)의 경계를 이루는 강가장촌(康家庄村)과 태평장촌(太平庄村) 사이에 위치하는데, 이 고개를 넘어서 조하(漕河)를 건너면 곧장 고려의 서경이 있었던 옛 범양(範陽, 今 정흥현定興縣 고성진固城鎮)지역으로 향할 수 있다. 필자는 이곳을 철령으로 보고, <철령위1>을 철령의 서쪽 입구에 해당하는 今 보정시 역현 강가장촌(康家庄村)에 비정한다.

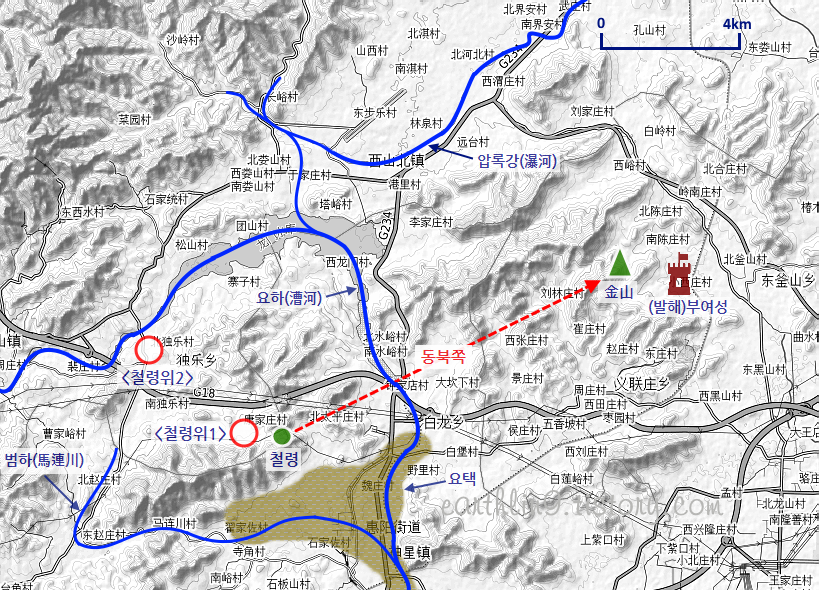

지도 3 - <철령위1>의 위치 비정 및 교차 검증. 본 지도 출처: OpenTopoMap

<철령위1> 위치 교차 검증

요(遼)가 발해를 병탄하여 동경(東京)으로 삼으니, 용주(龍州)•동주(同州)•기주(祺州)•숙주(肅州) 같은 것은 모두 그 [나라의] 옛 땅이다. 그 나라의 왕성(王城)은 즉 통주(通州)로 되어 통원(通逺)•안원(安逺)•귀인(歸仁)•어곡(漁谷) 등 4현을 관할했다. 금(金)의 융주(隆州)로 되어 상경로(上京路)에 속했고, 얼마 있다가 [융(隆)]주가 폐지되고 3현은 모두 귀인(歸仁)에 편입되어 함평부(咸平府)에 속했다. 원(元) 초에 다시 귀인(歸仁)을 없앴는데, 옛 성터가 지금의 철령(鐵嶺) 동북쪽 금산(金山)에 있다. 遼併渤海以為東京若龍州同州祺州肅州皆其故地 其國王城則為通州領通逺安逺歸仁漁谷四縣 金為隆州屬上京路尋廢州以三縣併入歸仁屬咸平府 元初又廢歸仁故城在今鐵嶺東北金山據

<欽定滿洲源流考> 권8 疆域1

통주(通州) 안원군(安遠軍)이 설치되었으며 절도를 두었다. 본래 부여국(扶餘國)의 수도였으며 발해는 부여성(扶餘城)이라고 불렀다. 태조가 용주(龍州)로 고쳤고 성종이 지금 이름으로 고쳤다. 通州 安逺軍 節度, 本 扶餘國王城. 渤海 號 扶餘城. 太祖 改 龍州, 聖宗 更今名.

『遼史』 권 38 地理志2 東京道 通州 安遠軍

《欽定滿洲源流考(흠정만주원류고)》에 따르면 요(遼) 동경도(東京道) 통주(通州)와 금(金) 상경로(上京路) 융주(隆州)는 같은 곳으로서, 본래 발해의 왕성이었는데, 그 옛 성터가 철령 동북쪽의 금산(金山)에 있다고 하여 철령의 위치를 가늠하는데 유력한 단서가 될 수 있다. 《遼史》 '지리지'에 요(遼) 통주가 곧 발해의 부여성(扶餘城)이라고 했으므로. 《欽定滿洲源流考》 기사상의 「발해의 왕성」은 곧 부여성을 가리킨다. 그러므로 철령 동북 방면에 발해의 부여성이 있었음을 알 수 있다.

발해의 부여성 및 요(遼) 통주는 今 보정시 동부산향(東釜山鄕) 일대에 비정되는데, 그 곳은 바로 앞서 논의를 통해 비정된 철령의 위치, 즉 「今 보정시 역현 강가장촌(康家庄村) 인근의 산고개」를 기준으로 동북쪽 10.7 킬로미터 떨어진 산지의 동쪽 기슭에 있다. 이와 같은 지리적 정황은 철령 및 <철령위1>의 해당 비정 위치에 대한 유력한 교차 검증을 제공한다.

4부에서 계속 ☞ https://earthlin9.tistory.com/59

- 금위(金衛) : 금나라 시기 군사적 행정단위로서의 위(衛)를 말하는 듯하다.

- 발해 부여성의 비정 위치에 관하여는 ☞ 압록수(鴨綠水) 위치 비정 1부 - 답돈도(踏頓道)와 오골성(烏骨城) 및 ☞ 백랑산(白狼山)과 백랑수(白狼水) 1부 - 흰색 이리를 닮은 산 참조 바람